대한민국 IT 업계에서 근무를 하면서 잊을만하면 듣는 질문이 있습니다.

“PM이랑 서비스기획자가 같은 거 아닌가요?”

“PO는 왜 채용 공고마다 담당하는 업무가 다르게 써 있나요?”

“서비스기획자의 업무 범위는 어디까지인가요?”

저 역시 지난 20년 가까이 현장에서 실무를 경험하면서 이 질문의 답이 뭔지 고민했던 경험이 있는데요.

사실 이런 상황은 단순히 용어가 헷갈린다는 수준을 넘어서 취업 준비생이나 주니어 기획자들에게는 자신의 커리어의 방향을 좌우하는 문제가 될 수도 있는 만큼, 정확한 개념을 이해할 필요가 있습니다.

그렇다면, 왜 우리나라는 “PM vs PO vs 서비스기획자”의 역할이 명확하지 않은 걸까요?

정답은 간단합니다.

대한민국은 글로벌 기준과는 다른 맥락에서 이 직무들을 받아들였기 때문입니다.

Table of Contents

대한민국 IT업계의 기획 직무가 혼동되는 배경

1. IMF 이후 급성장한 IT업계

우리나라는 1990년대 말 IMF 이후, 인터넷과 모바일 서비스 산업이 폭발적으로 성장했습니다. 당시 실리콘밸리와 같은 글로벌 IT업계에서는 PM(Product Manager)이 제품 전략을 주도했지만, 한국에서는 경영진이 전략을 쥐고, 실무자들이 기획서 작성과 화면 설계를 맡았습니다.

이때 주목 받기 시작한 한국형 직무가 바로 ‘웹기획자‘, ‘서비스기획자‘입니다.

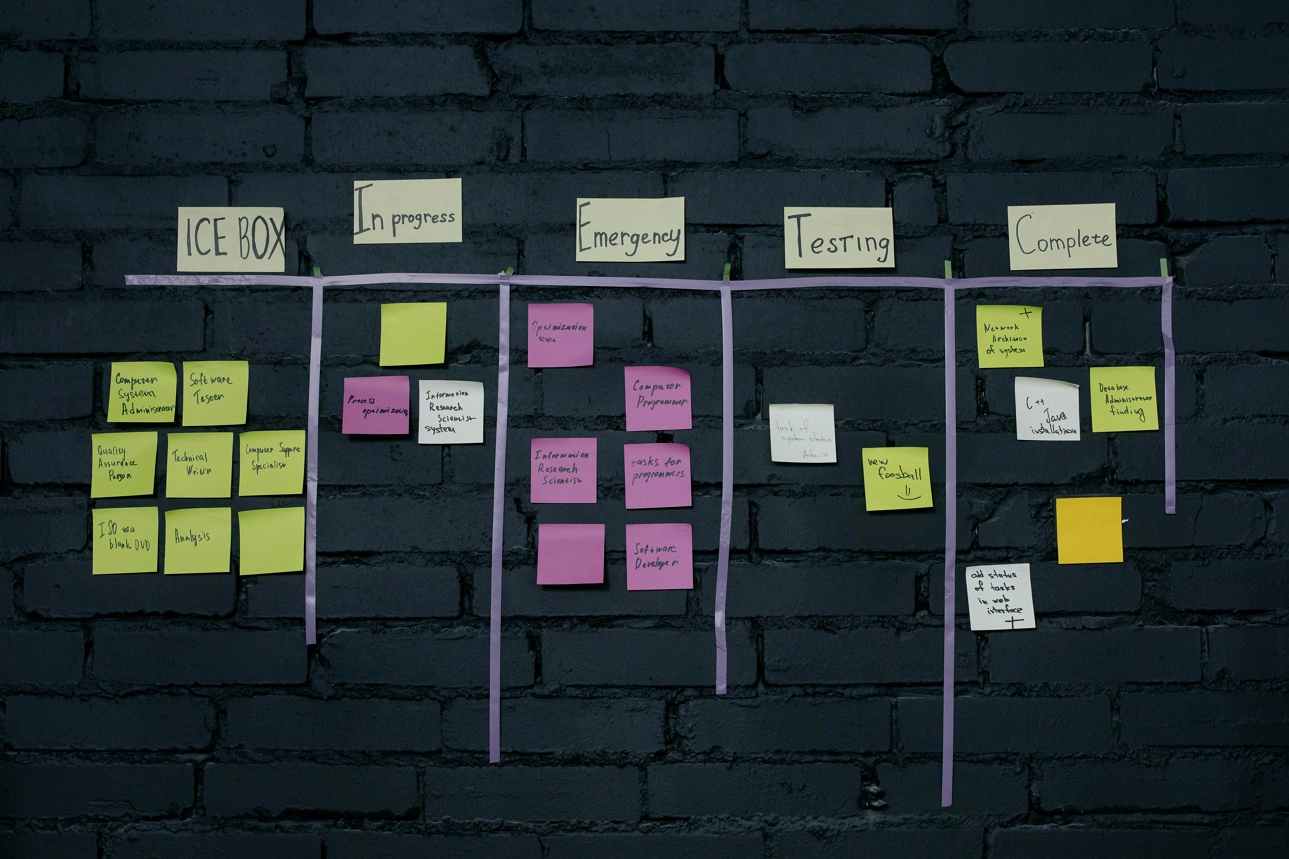

2. 폭포수(Waterfall) 방법론의 보편적인 사용

1번의 배경과 같은 맥락에서 대한민국 IT 산업은 오랫동안 폭포수(Waterfall) 개발 방법론을 기반으로 운영되었고, 현재도 많은 SI 프로젝트를 비롯해, 상당수의 기업들은 폭포수 방법론을 유지하고 있습니다.

폭포수는 ‘기획 → 설계 → 개발(디자인, 퍼블리싱, 개발) → 테스트 → 운영’ 순서로 흘러가는 전형적인 방식인데요. 이 구조에서는 각 직무의 역할이 명확히 분리됩니다.

이런 흐름 속에서 PM은 글로벌 의미의 Product Manager가 아니라, Project Manager로 불리며 일정·리소스·리스크 관리에 집중하는 경우가 많았습니다. 즉, 제품(Product)의 방향을 책임지는 전략가 보다는, 프로젝트의 일정과 완성도를 책임지는 관리자로 자리 잡은 것이죠.

이 때문에 지금도 한국에서는 PM을 Product Manager보다는 Project Manager로 이해하는 경우가 흔합니다.

3. 애자일(Agile) 방법론의 늦은 도입

해외에서는 2000년대 초반부터 애자일(Agile) 개발 방법론이 확산되며 PO(Product Owner)의 역할이 부각되어 자리 를 잡았습니다. 하지만 한국에서는 2010년 이후에서야 일부 스타트업을 중심으로 PO의 역할이 조금씩 시도되었고 ‘온라인 서비스’, ‘온라인 플랫폼’을 ‘제품(Product)’으로 인식하고 관리하기 시작해왔죠.

안타까운 일이지만, 10여년이 훌쩍 지난 현재까지도 ‘서비스기획자’와 ‘PO’의 역할을 명확하게 구분하지 못하고 기업마다 PO의 정의가 제각각인 경우를 흔하게 볼 수 있습니다. 심지어 어떤 채용공고에서는 PM과 PO의 업무를 혼동해서 작성하는 기업들도 보이더군요.

4. 기업 규모의 차이

어느정도 IT조직의 규모가 있는 대기업이나 중견기업의 경우, 직무가 세분화되어 서비스기획자, PO, PM의 업무가 명확히 나뉘는 경우도 존재합니다. 반대로 스타트업이나 중소기업의 경우, 인력이 부족하다 보니 한 사람이 서비스기획자이자 PO이자 PM 역할을 동시에 하기도 합니다.

결국 우리나라 IT업계의 기획 직무에 대한 혼란은

IT산업의 성장 과정, 개발 방법론 도입 시기, 조직 문화, 기업 규모 차이가

복합적으로 작용한 결과라고 볼 수 있습니다.

PM(Product Manager)의 정의와 역할

PM은 “제품의 방향을 정하는 사람”입니다.

조금 더 이해가 쉽게 도로를 건설하는 프로젝트를 예를 든다면, “어디에 어떤 도로를 지을지 결정하는 사람”이 바로 PM입니다.

Atlassian – Product Manager의 역할과 책임 (새창)

1. 주요 역할

- 제품 비전과 로드맵 수립

- 시장 조사 및 경쟁 분석

- 개발·디자인·마케팅 조직 간 조율

- 성과 지표 설정 및 데이터 기반 의사결정

예를 들어, PM은 “서울 강남과 송파를 빠르게 연결하는 고속도로를 만들자. 목표는 출퇴근 시간을 절반으로 줄이는 것이다.”라는 인사이트를 도출해 전파합니다.

즉, PM은 왜 도로가 필요한지, 제품의 어떤 문제를 해결해야 하는지를 정의하는 전략가입니다.

2. 대한민국 PM의 현실

일부 기업에서나 SI 프로젝트에서는 PM을 Product Manager가 아니라 일정·리스크 관리 담당자로 이해합니다. 이때 PM은 전략가보다는 Project Manager 즉, 프로젝트 진척률 관리자에 가깝습니다.

경영진이 전략을 직접 쥐고 있는 회사에서는, PM이 백로그 관리와 업무의 우선순위 결정까지 수행해 사실상 PO 역할을 겸하는 경우가 많죠. 결국, 한국의 PM(Product Manager)은 “책임은 있지만 최종 결정권은 없는” 위치에 놓이는 슬픈 현실을 맞닥들이기도 합니다.

대한민국에서 PM은 글로벌 표준의 전략가 보다는

“프로젝트 매니저와 PO의 역할을 오가는 멀티 플레이어“에 더 가깝습니다.

PO(Product Owner)의 정의와 역할

PO는 도로를 실제로 어떻게 지을지를 정하는 사람입니다.

PM이 “어디에 어떤 도로를 지을지”를 잡았다면, PO는 “이번 달에는 뼈대를 먼저 세우고, 다음 달에는 차선을 그리고 표지판을 설치하자.”처럼 구체적인 실행 순서를 정합니다.

Scrum.org – Product Owner 소개 (새창)

1. 주요 역할

- 제품 백로그 작성 (고객 요구사항, 시장 요구, 내부 아이디어 등 제품을 위한 개발 사항)

- 기능·작업의 우선순위 결정

- 스프린트(반복 개발 주기) 목표 설정

- 이해 관계자와 개발조직 사이에서 소통

2. 대한민국 PO의 현실

한국에서는 PO가 화면 기획서 작성, 정책 수립, UI/UX 설계까지 맡는 경우가 많습니다. 특히 스타트업의 PO는 ‘서비스기획자 + PO‘ 형태가 일반적입니다.

뿐만 아니라 ‘Product Owner’라는 이름과 달리, 실질적으로 권한이 없는 의사 결정 전달자 역할에 머무르는 경우가 허다하죠.

한국에서는 PO라는 직무가 “글로벌 정의 그대로 존재하는 게 아니라,

서비스기획자와 PM 사이 어딘가에 위치한 혼합형 역할”인 경우가 많습니다.

서비스기획자의 정의와 역할

PM이 “이 도로가 필요하다”고 방향을 정하고, PO가 “이 구간부터 공사하자”고 순서를 정하면, 서비스기획자는 “차선은 몇 개로 할지, 신호등과 표지판은 어디에 배치할지, 휴게소와 톨게이트는 어떤 기능이 필요한지” 등을 설계합니다.

1. 주요 역할

- 서비스 요구사항 정의

- IA(Information Architecture) 설계

- 화면 기획서, 플로우차트, 정책 문서 작성

- QA 및 운영 정책 지원

2. 대한민국 서비스기획자의 현실

서비스기획자는 한국 IT 업계 특유의 직무로, 글로벌에서는 보통 PM이나 UX Designer가 맡는 역할에 가깝지만 해외의 PM처럼 제품 전략을 책임지기보다는, 요구사항을 문서로 정리하고 화면 흐름과 기능을 설계하는 업무에 집중하는 경우가 많습니다.

대기업에서는 기획 업무가 세분화 되어있어 서비스기획자의 업무 범위가 좁혀지지만, 스타트업이나 IT조직의 규모가 크지 않은 기업에서는 서비스기획자가 PM·PO까지 겸하는 경우가 많습니다. 한마디로 슈퍼맨급의 능력을 요구하죠…

PM, PO의 역할이 구분되어있지 않은 회사의 경우에는

서비스기획자가 PM, PO의 역할까지 겸하며

서비스의 전반을 책임지는 주도적 역할을 맡는 경우가 흔합니다.

신입, 주니어 기획자를 위한 조언

신입, 주니어 기획자들의 경우, PM이나 PO로 취업에 성공는건 쉬운일은 아닙니다. 신입, 주니어 기획자를 PM이나 PO로 채용하는 기업은 앞서 설명 드린 바와 같이 ‘서비스기획자’의 역할을 병행하는 기업일 가능성이 높습니다.

IT에 대한 충분한 실무 경험없이 PM, PO포지션의 업무를 100% 소화해 내는건 매우 어려운 일이기 때문에 서비스기획자로 실무 경험을 쌓은 뒤, 자신의 적성에 맞춰 PM이나 PO로 커리어를 발전시키는 것이 현실적인 방향입니다.

마무리하며

앞서 말씀드린 것과 같이, 대한민국은 여전히 IT업계의 기획자 포지션을 글로벌 기준과는 다르게 사용하는 기업들이 많이 있습니다.

결국 중요한 건 직무 명칭이 아니라, 내가 어떤 경험을 쌓아 왔고, 어떤 가치를 만들어 낼 수 있는가?에 집중한다면 글로벌 기준에서 현재의 나는 어떤 포지션이며, 이후에는 어떤 포지션으로 성장해야할지에 대한 해답을 찾을 수 있을 것 입니다.